本の紹介 | 平和フォーラム

2021年04月01日

〔本の紹介〕『高校生平和大使に至る道』

多賀農 謙龍 著 (長崎新聞社)

平野伸人さんがこれまで関わってきた被爆二世運動、在外被爆者支援、被爆体験者支援そして高校生平和大使・一万人署名運動など核兵器廃絶と被爆者の支援、権利拡大などに文字通り国内外を奔走してきた歩みを軸として、それを支えてきた人々の動きが描かれたルポルタージュである。彼は、これまでの被爆者運動の枠外に置かれた人々に寄り添い、その活動範囲は、国内はもとより、韓国、中国、ブラジル、台湾など世界各地に拡がり、その行動力には目をみはる。

平野伸人さんの原点は、高校時代の級友を急性白血病によって亡くしたことで、自分も同じ被爆二世ということを意識したことにある。

運動へのかかわりは、長崎で教員になり、当時日教組が組織していた被爆教職員の会に代理で出席したことがきっかけだった。その後、長崎での被爆二世の組織化、全国の組織化と進み長らく「全国被爆二世団体連絡協議会」の会長を務め、運動を牽引し、被爆二世の権利拡大を求めてきた。

同時に韓国や中国などの在外被爆者が援護法の枠外に置かれ、母国で苦しい生活を強いられている現実に出会い、支援と権利の回復を追求してきた。それは、日本の戦争責任・戦後責任を鋭く追及するものでもあった。彼をはじめ多くの人々の努力によって、在外被爆者問題は一定の解決を勝ち取ってきた。

被爆二世問題と同様、積み残してきた課題として長崎の「被爆体験者」の救済問題にも取り組んだ。裁判を通して挑んだが、最高裁まで行って敗訴した。しかし、現在も形を変えて長崎地裁に再提訴して、闘い続けている。

被爆者が高齢化し、いずれ「被爆者なき世界」に次代をつなぐ若者に種をまくことが、高校生平和大使や1万人署名活動につながっている。彼の行動力なくしてこの取り組みは生まれなかった。未来につながる大きな仕事である。

彼の生き様は、人を動かし、社会を変える。その行動の軌跡は興味深い。(井上 年弘)

2020年10月01日

〔本の紹介〕《世界》がここを忘れても-アフガン女性・ファルザーナの物語

文・清末愛砂 絵・久保田桂子

「《世界》がここを忘れても」この言葉に、私たちはどう答えるのか。異国の難民キャンプから戻って、アフガンの首都カブールで暮らすファルザーナとナーディーヤ。二人の共通した夢は「苦しんでいる人を助ける仕事がしたい」。女性が虐げられるアフガンで、ファルザーナとナーディーヤは、「女性がもっと自由に生きられる社会が必要だ」とのマリヤム先生の言葉を胸に刻む。旧ソ連軍の侵攻と撤退、ターリバーンの跋扈と米軍の侵攻、アフガンは苦難の道を歩んできた。いまだ、国内の混乱と対立は止まない。アフガン各地で、爆弾テロは日常となっている。「本書を爆弾テロに巻き込まれ、命を落としたアジーザに捧げます」、著者は、親友の死後「あまりにも不条理な死を強いられている多数のアフガン人に、どう向き合うのかと言うことを考えるようになりました」と述べている。テロの犠牲になったナーディーヤ、難民キャンプから苦楽をともにした友を失ったファルザーナ、二人の共通の夢が頓挫した日、その落胆はいかなるものか。「《世界》がここを忘れても」しかし、ファルザーナはそこで生き、闘わざるを得ない。「明日から大学に行くことにした」再び立ち上がるファルザーナ。

著者は、憲法学者の清末愛砂。研究テーマのひとつに「アフガンのジェンダーに基づく暴力」があり、「RAWA(※注)と連帯する会」の共同代表もつとめる。やはり、アフガン難民の闘いを書いた近著「ペンとミシンとヴァイオリン」(寿郎社刊)で彼女は言う「米国の主張するアフガン攻撃の理由が、9・11に対する『報復』から、ターリバーン政権の抑圧下にある『アフガン女性の解放』に代わったとき、私の目ははっきりとアフガンに向いた」「(私のすべきことは)アフガン人が受けたさまざまな被害に『哀れみ』の涙を流すのではなく、発せられた声への応答として『ともに闘う勇気』を持つということだった」行動し闘う清末の言葉。久保田桂子の素晴らしい挿絵とともに、中学・高校生に、そして大人のあなたに読んでもらいたい。(敬称略)(藤本 泰成)

※注:RAWA(アフガニスタン女性革命協会)1970年代に設立され、アフガンのさまざまなな人権抑圧の中で、女性自身による権利獲得の闘いをすすめる。

2020年10月01日

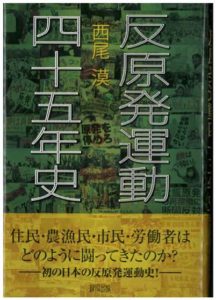

〔本の紹介〕反原発運動四十五年史(緑風出版)

西尾 漠 著

2019年11月で反原発運動全国連絡会が発行する「はんげんぱつ新聞」が、500号を迎えた。1978年5月の創刊から四十年余の間、全国各地の運動の現場から闘いの「いぶき」を伝えてきた「はんげんぱつ新聞(当初は反原発新聞)」から、運動の現場の声で反原発運動を足跡をまとめたのが「反原発運動四十五年史」である。

私も反原発運動にかかわり始めたのが、1979年のスリーマイル島原発事故(TMI事故)の後、太平洋への放射性廃棄物の海洋投棄問題が持ち上がったころからで、その後の運動の場にも度々足を運んだ。まさに私にとっても多くの部分が同時代的な出来事で、本書を読みながら「そうだったよな」とあらためて当時を思い出した。

常に運動の現場に寄り添っていた西尾漠さんだからこそ現場の感覚でまとめ上げたもので、これまで多くの研究者が書いた運動史では、どうしても現場の感覚と違う違和感を覚えることが多かっただけに本書の方が運動史としてしっくりときた。

「はんげんぱつ新聞」の創刊前の反原発運動はどうしても通史的になってしまうが、「一九四五年~一九七三年 前史二〇年」そして「一九七四年~一九七八年 運動の全国化」として描かれている。その中で私たち原水禁運動の果たしてきた役割が大きいことがわかる。運動の諸先輩方が原水禁大会に反原発課題を取り上げ、各地の運動でも労働組合がその中心で頑張ってきたことがわかる。反原発運動は全国に広がってもまだまだ少数派であったが、それでも多くの原発建設予定地で白紙撤回を勝ち取ってきたことも重要な事実である。

原発は「安全神話」を基に進められてきたが、1979年のTMI事故、1986年のチェルノブイリ原発事故、1995年のもんじゅナトリウム火災事故、1999年のJCO臨界事故、そして2011年3月の福島原発事故と「安全神話」を覆す事故が続いてきた。世論の流れも大きく変化した。しかし、いまだ政府・電力業界は原子力推進政策に固執しつづけている。

来年の2021年は福島原発事故10周年にあたり、国や東電の原発事故加害者としての責任を明確化していくとともに、原子力政策の転換を図ることが必要だ。本書を通じて、あらためて反原発運動の流れを振り返り、脱原発へ向けての確信を強めたい。(井上 年弘)