平和軍縮時評

2013年09月30日

平和軍縮時評9月号 福島第1原発事故に伴う「汚染水問題」 湯浅一郎

1) はじめに―東電は海への漏えいを知っていたはず―

7月参議院選挙の翌日の記者会見で、東電は、福島第1原発から海へ放射性物質が漏えいしていることを認めた。18日にはわかっていたが、選挙への悪影響を考え数日遅らせて発表したとしか考えられない。まず東電は、海への漏えいを知っていたはずであることを示したい。その根拠は、会見の10カ月近く前から、原発港湾内魚類の超高濃度汚染が確認されていたからである。

「アイナメ74万ベクレル 福島第一原発港湾」。これは13年3月16日付「福島民報」記事の見出しである。そこには、以下のことが書かれていた。「東京電力は15日、福島第一原発の港湾内で捕獲したアイナメから、魚類では過去最大値となる1キロ当たり74万ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。これまでの最大値は、福島第一原発の港湾内で捕獲したアイナメの51万ベクレルだった。国が定める一般食品の基準値(1キロ当たり100ベクレル)の7400倍に相当する。」 これは、原発から高濃度の放射能汚染水が出続けていることを示唆している。

2) 経過

事故から丸2年を経たころから原発からの「汚染水の海洋への漏えい」がにわかに政治課題になってきた。簡単に経過をたどっておく。

4月5日、地下貯蔵タンクからの漏水が発覚。6月から7月にかけ、1~4号機取水口付近の地下水からトリチウム、ストロンチウムなどの検出が相次ぐ。地下水の水位変動が海の潮汐変動に応答している。と言うことは、高濃度の地下水があれば、その地下水は、潮汐に対応して海へ出ていくはずである。東電は「港湾外への影響はほとんど見られない」と主張している。これは、海水の分析精度が、1kg当たり1ベクレル以下は不検出のためわからないだけである。

東電は、3つの移行経路(トレンチなどからの流出、地下水を経由した移行、港湾海底土に蓄積したものの溶出)を想定して、陸側からの約2年間の流出量を試算した。それによるとトリチウム約40兆Bq、セシウム約20兆Bq、ストロンチウム約10兆Bqとなる。今なお膨大な物質が流出しているのである。

8月7日、政府は、第31回原子力災害対策本部を開き、「1~4号機には一日約1000トンの地下水が流入する。このうち約400トンが原子炉建屋に流入。残りの約600トンの一部が、トレンチ内の汚染水に触れて、約300トンが汚染水として海に放出されている状況」と説明した。

8月になり、汚染水を貯蔵している地上タンクからの汚染水漏えいが発覚し、追い打ちをかけた。まず19日、H4エリアのNo.5地上タンクから300トン漏えい。回収できたのはわずかに4トンで、残りは土壌への浸透や排水溝から海に出たかもしれないという。タンクは、鋼板をボルトで締めただけの「フランジ型」。フランジの間に挟むパッキンの耐用年数は約5年。まだ2年強しかたたないのに漏えいが始まったのである。同型のタンクは350基もある。

その後、同型タンクを全数点検したが、8月31日には他の4か所で最大で1800ミリシーベルトの高い放射線が検出された。9月1日には、H5区画のタンク間をつなぐ配管のつなぎ目からの漏えいが見つかった。詳しく調査点検すればするほど、新たな漏えいが見つかる事態となった。この結果、8月28日、原子力規制委員会は国際原子力事象評価尺度(INES)の暫定評価を「レベル3」(重大な異常事象)に引き上げた。

3) 対症療法でしかない政府、東電の政策パッケージ

このような混迷に対して海外からの反響も大きい上に、9月8日に予定されている2020年のオリンピック開催地の最終選考に悪影響が出るということで政府は重い腰をあげた。9月3日、政府は、原子力災害対策本部・原子力防災会議合同会議を開催し、「汚染水問題に関する基本方針」を発表した。

第一に、汚染源を「取り除く」;原子炉建屋地下等のトレンチ内に滞留する高濃度汚染水を除去し、また、国費でより高性能な多核種除去設備(150億円)を整備して高濃度汚染水の浄化を加速。

第二に、汚染源に「近づけない」;建屋を囲む凍土方式の遮水壁設置(320億円)等を国費で行う。

第三に、汚染水を「漏らさない」;水ガラスによる壁の設置や、海側遮水壁の設置等を多重的に行う。地上タンクからの汚染水の漏えいには、タンクの管理体制を強化するとともに、ボルト締めタンクを溶接型タンクに入れ替える。

以上をパッケージで実施する。抜本的対策を打ち出したとするが、これらは東電が既に逐次推進している事項ばかりで、実際は対症療法を積み上げただけである。そして、9月8日のオリンピック最終選考会で安倍首相は、「状況はコントロールされている」、「汚染は、原発の港湾内0.3平方キロの中に閉じ込めている」と言ってのけた。東電ですら、「コントロールできているとは言い切れない」と言わせるほど、事実を無視した発言である。

ここで、「東電福島第一原発1-4号機の廃炉措置に向けて中長期ロードマップ」(以下、ロードマップ)(2013年6月27日)などを用いて、東電の対策を見ておく。東電や政府の対策は、地下水の流入が根本問題であるかのように説明しているが、これは嘘である。地下水は、問題の困難性を増幅させる副次的要素にすぎない。本質は、原子炉、とりわけ溶け落ちたと言われる燃料デブリの存在状態や、それに即した冷却作業の実態に関わることである。

今こそ、事故発生当時、それぞれの原子炉で何が起きていたのかを思い起こすべきである。例えば1号機については、国会事故調報告書165ページに以下の記述がある。

「溶融炉心の格納容器床面への落下;1号機では、12日2時45分までには原子炉圧力容器の底部付近に破損が生じた。流動性に富み、密度の大きな溶融炉心の大部分は、破損口の拡大とともに、1時間程度で格納容器底部に落下したと推定される。落下した溶融炉心の一部は、(略)大部分はコンクリートを熱分解しながら下方に向けて移動したと思われる。しかし、その大部分が格納容器床面に落下したと考えられる溶融燃料が、現在、どこにどのような状態で存在しているのかについてはなにもわかっていない。」

2、3号機についても事情は変わらない。メルトダウン、ないしはメルトスル―で損傷した個所は、いまだ不明で、補修など成しうるはずもない。燃料デブリと称している物質群が、今どこにどのような状態で存在しているのかわからない。それらは半減期に応じて崩壊熱を出し続けている。これは、すなわち、現在の冷却作業においても、閉じた循環系を作ることはできず、少なくとも注入した水の一部は、わからないところに漏えいしているということである。この問題の本質を正面から系統的に記述した説明は、東電、規制委員会の資料や議論にほとんど登場しない。

4) 「循環冷却ライン」でしかない冷却システム

―冷却用の水は滞留汚染水を使用し、冷却後は再び汚染水に入る―

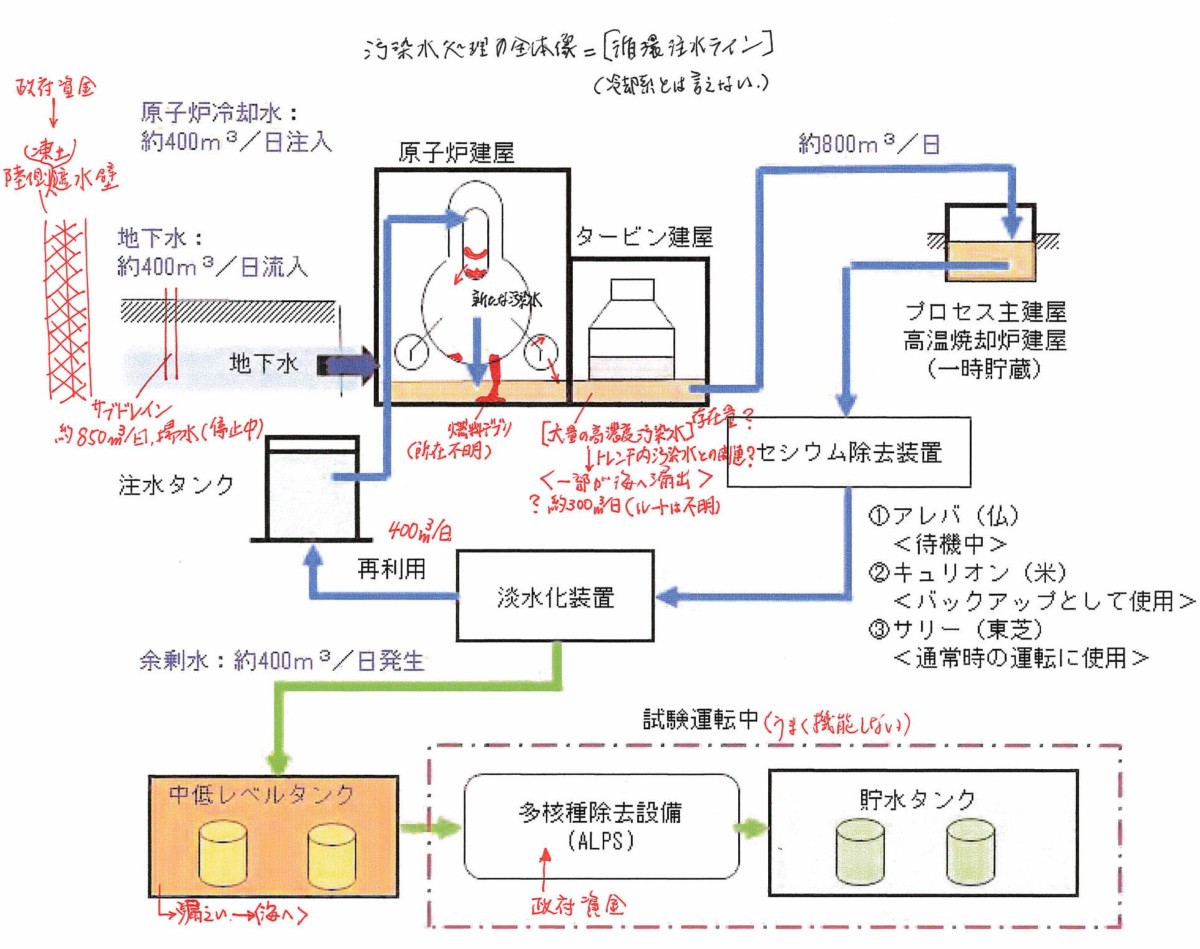

以上の観点で「廃炉中長期ロードマップ」を見直すと、現在の冷却の実態がさりげなく示されていた。ロードマップ36~38ページに以下の記述がある。「現状、循環注水ライン(大循環)により滞留水の処理及び注水を実施しており」とし、更に「循環注水冷却は、タ-ビン建屋を取水源としているため、建屋間止水、原子炉格納容器の止水や建屋内の滞留水処理等の動向を踏まえ、計画的に取水源を変更することが必要」とする。

中長期ロードマップ40ページの全体図をもとに、コメントなどを補足したのが図1である。これから以下が読める。タービン建屋にたまっている滞留水から、1日、約800トンの汚染水を取りこみ、セシウム、塩分を除去する装置を通過して淡水とする。その内、約400トンを冷却用として原子炉に注水する。原子炉に入り燃料デブリと接触して汚染された水は、再び原子炉建屋やタービン建屋地下にたまっていく。残りの約400トンは、陸上の中低レベル貯蔵タンクにためていく。初めから閉じて循環する冷却系統などと言うものはなく、注水したものは、すべてそのまま滞留水に入っていくのである。だから「注水ライン」と称している。

毎日、建屋に流入してくる約400トンの地下水が問題となるのは、ここからである。事故後、サブドレインが機能しなくなり、地下水の多くが建屋地下の滞留水に流入するようになった。その結果、毎日、滞留水は400トンづつ増え続けている。建設当初からサブドレインにより1日850トンの地下水をくみ上げていた。事故が起こり、サブドレインが使用困難に陥ったため、毎日1000トンもの地下水が原発建屋に押しよせ、日々発生する汚染水と混じって、汚染水の水量が増え続けているのである。

水の収支は以下のようになる。原子炉建屋、及びタービン建屋の地下にある滞留水の総量はどのくらいなのか不明であるが、数万トンと言う滞留水が存在する。それは、海水配管トレンチの滞留水ともつながっている可能性が高い。そこへ1日あたりで、地下水が約400トン流入、原子炉を冷却した水、約400トンが流入する、その合計に近い約800トンをタービン建屋から取水し、セシウム除去などをして淡水にしたうえで、半分は冷却用に再利用し、残りは地上タンクに貯蔵する。

しかし、最も重要な放射性物質の収支は明らかにされていない。これでは、滞留水の濃度がどう低下していくのかわからない。事故から2年半が経過する中で、冷却に伴い、冷却水に混入する放射性物質が生成される。セシウム除去装置により約400トンを日々処理していることで除去される放射能量、その差し引きが日々の放射性物質の収支になる。そして、現時点で滞留水全体が有している放射能量と比べた時、その処理量は、どのくらいの割合を占めるのか。何日、何年あれば放射能をゼロにできるのか?これらの見通しが見えない。この日々の汚染水の供給をゼロにすることこそが、根本的な対策につながる。中長期ロードマップには2020年内に「建屋内の滞留水処理の完了」としている。現時点における1日当たりの放射能の収支すら示さないで、何年後に処理が完了するなどとしても、あくまでも希望的観測でしかない。

東電、政府の「根本的な対策」は、上記の問題にまったく触れていない。むしろ、このような問題はないかのごとく振舞いながら、あたかも地下水の流入による汚染水の増大が根本問題であるかのように問題を設定し、対策をねっている。すべて対症療法でしかない。

5) 問題の根源は、所在が不明な溶融燃料(燃料デブリ)

東電や政府の怠慢を非難することは容易である。例えば、東電の対応で言えば、13年5月下旬に建屋海側の地中で放射性物質が検出されても、海への流出の可能性を長く認めなかった。井戸の水位が潮位と連動しているという重要な情報を公表しなかった。地上の貯蔵タンクを耐用年数が長くて5年しかもたないフランジ式を選んでしまったなど、枚挙にいとまがない。だが、ここではあえて、原発事故や放射能汚染が本質的に備えている脅威の継続性を強調しておきたい。仮に東電が最大限の努力をしていたとしても、結果には大きな違いはなかったかもしれない。ほころびばかりが目立つ対策であることは、それ自体問題である。しかし、問題の本質は、その程度の話しではない。

問題の根源は、1~3号機を中心に、今だに2000度C以上の熱を発している溶融燃料の塊が、その存在状態も不明のまま、3つの原子炉内に現存していること自体にある。これらは、主要な物質の半減期を考えれば、数十年以上にわたって崩壊熱を出し続ける。徐々に熱量は減るとはいえ、その間、冷却を続けなければならない。その限りにおいて、同時に高濃度の汚染水が生成され続ける。このことは、誰にも変えることはできない。おそらく100トン以上にのぼる溶融燃料の存在が、冷却系統を寸断し、閉じて循環できる冷却作業を拒み続けているのである。

今日の「汚染水」で問題になっている放射能の量は、事故直後の放出量のおよそ104乗分の1である。現在は何十兆レベルであるが、事故直後は1-10京レベル。その膨大な放射性物質群は、環境中に移動、拡散し、生態系の隅々に浸透している。当面の「汚染水問題」に関心を持つことは重要だが、そうであれば、それ以上に、事故直後、放出された物質が、環境中でどうなっているのかに思いをはせることも併せて必要である。この深刻な事態を直視すれば、再稼働や原発輸出、そして再処理の継続などという選択はありえない。

図1 汚染水処理の全体像(循環注水ライン)(「廃炉措置に向けた中長期ロードマップ」40頁の図を一部改変)