ニュースペーパー

2020年11月01日

ニュースペーパー News Paper 2020.11

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/peaceforum20/peace-forum.com/public_html/wp-content/themes/peace-forum/functions.php on line 282

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/peaceforum20/peace-forum.com/public_html/wp-content/themes/peace-forum/functions.php on line 282

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/peaceforum20/peace-forum.com/public_html/wp-content/themes/peace-forum/functions.php on line 282

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/peaceforum20/peace-forum.com/public_html/wp-content/themes/peace-forum/functions.php on line 282

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/peaceforum20/peace-forum.com/public_html/wp-content/themes/peace-forum/functions.php on line 282

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/peaceforum20/peace-forum.com/public_html/wp-content/themes/peace-forum/functions.php on line 282

11月号もくじ

「敵基地攻撃」で日米軍事統合化が進み、核の持ち込みの可能性も

イージス・アショアの配備中止が決定した直後から、政府・自民党がにわかに「敵基地攻撃論」を煽り立てています。

平和フォーラムは、半田滋さん(防衛ジャーナリスト)、前田哲男さん(軍事評論家)、飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)の3人をお招きし、このことをテーマにディスカッションを行いました。ここではその冒頭、それぞれからの提起の要旨を紹介します。

なお、このディスカッションの全編は、「 peaceforum channel 」に掲載していますので、ぜひご覧ください。

イージス・アショアの配備中止が決定した直後から、政府・自民党がにわかに「敵基地攻撃論」を煽り立てています。

平和フォーラムは、半田滋さん(防衛ジャーナリスト)、前田哲男さん(軍事評論家)、飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)の3人をお招きし、このことをテーマにディスカッションを行いました。ここではその冒頭、それぞれからの提起の要旨を紹介します。

なお、このディスカッションの全編は、「 peaceforum channel 」に掲載していますので、ぜひご覧ください。

半田滋さん(防衛ジャーナリスト)

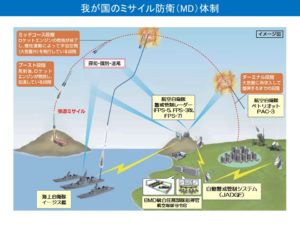

日本は2003年に、ミサイル防衛システムをアメリカから導入することを閣議で決めました。そこで北朝鮮が発射する弾道ミサイルを日本海上空で、イージス護衛艦4隻で迎撃する、撃ち漏らした場合には、地上に配備されたPAC3で迎撃を試みるという2段階の迎撃システムの導入を決めました。

北朝鮮の弾道ミサイルの能力の向上や配備数の増加などにより、よりこの防衛網を手厚くしようと、2012年にイージス防衛艦を4隻から8隻に倍増させ、迎撃ミサイルも今までの性能を2倍にして、より遠い宇宙空間で迎撃できるようにすることにしました。防衛省は、非常に手厚い、防御態勢をめざしていたわけです。

では、イージス・アショアはなぜ出てきたのか。イージス護衛艦の機能をそっくり切り取って、地上に置くのがイージス・アショアです。これは秋田市にある新屋演習場と、山口県萩市にあるむつみ演習場に2台置けば、日本列島全体を網羅できるという説明でした。

日本は2003年に、ミサイル防衛システムをアメリカから導入することを閣議で決めました。そこで北朝鮮が発射する弾道ミサイルを日本海上空で、イージス護衛艦4隻で迎撃する、撃ち漏らした場合には、地上に配備されたPAC3で迎撃を試みるという2段階の迎撃システムの導入を決めました。

北朝鮮の弾道ミサイルの能力の向上や配備数の増加などにより、よりこの防衛網を手厚くしようと、2012年にイージス防衛艦を4隻から8隻に倍増させ、迎撃ミサイルも今までの性能を2倍にして、より遠い宇宙空間で迎撃できるようにすることにしました。防衛省は、非常に手厚い、防御態勢をめざしていたわけです。

では、イージス・アショアはなぜ出てきたのか。イージス護衛艦の機能をそっくり切り取って、地上に置くのがイージス・アショアです。これは秋田市にある新屋演習場と、山口県萩市にあるむつみ演習場に2台置けば、日本列島全体を網羅できるという説明でした。

しかしこれは、後付けの理由としか言いようがありません。2017年1月にトランプ大統領が就任し、翌2月に安倍晋三首相が首脳会談をしたところ、トランプ大統領からアメリカ製武器の大量購入を迫られます。安倍首相はアメリカから帰ってきた5日後、参議院本会議で、アメリカ製の武器を、よりいっそう購入することを宣言しました。

この宣言を受けて、この年の3月には、自民党の中に検討チームが出来て、ミサイル防衛システムを手厚くする提言を出しました。これを受けて、防衛省はイージス・アショアか、もしくはTHAAD(サード、イージス・アショアとPAC3の中間の性能)のどちらかを買う方針を出して、8月に小野寺五典防衛大臣が訪米してマティス国防長官と会って、イージス・アショアの導入を伝えます。そしてこの年の12月にイージス・アショア導入を閣議決定したのです。

つまり、安倍首相がトランプ大統領に武器の「爆買い」を迫られた結果、購入が決まったのであって、日本防衛に必要というのではなく、あくまでも安倍首相の政治案件として導入を決めたのです。

イージス・アショアは、2台配備するのに4664億円が必要でした。これはレーダーとシステムの値段で、迎撃に使うミサイルと発射機は別料金です。結局、すべてを合計すると1兆円近い「爆買い」を約束したということです。

このイージス・アショアについて、今年の6月15日に河野太郎防衛大臣が突然、配備の停止を言い出しました。その理由は、イージス・アショアから発射する迎撃ミサイルの推進装置のブースターを安全に落下させるためには、さらに2200億円の追加費用と12年の年月が必要だ、ということです。そして6月24日には、国家安全保障会議で配備中止を正式に決めました。

これを受けて、自民党の国防部会などで議論をして、イージス・アショアが持てないのだったら日本を防御できなくなるから、敵基地攻撃能力を持とうじゃないかということになり、8月4日に安倍首相に敵基地攻撃能力の保有を検討すべきとの提言を渡し、安倍首相が「前向きに検討する」と引き取って、敵基地攻撃の能力の保有について本格的に検討していくということになったわけです。

敵基地攻撃については、1956年に鳩山一郎首相(当時)が、弾道ミサイルが落ちてくるような時に座して死を待てというのが憲法の趣旨とは到底思えない、他に手段がない場合に限って、敵基地攻撃するのも専守防衛の範囲に入って合憲だという答弁をしています。この答弁を根拠に敵基地攻撃は合憲との考えが自民党内に広がっていったのです。

しかし、説明した通り、そもそもイージス・アショアは安倍首相の政治案件であって、国防の必要性から生まれたものありません。にもかかわらず、その配備中止をいい機会と捉えて、自民党が以前から希望していた敵基地攻撃能力の保有について、政府部内での議論が始まったのです。

11月には結論を得て、12月に改定される防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画のなかに、「敵基地攻撃」という名前になるかどうかわかりませんが、自衛隊が攻撃能力を持つと受け取れる内容が、おそらく書き込まれるだろうと思います。一方、野党は臨時国会の開会を希望しても自民党は開かない。その結果、政府と自民党だけで敵基地攻撃能力の保有が既成事実化していく。それが今の政治的な状況だと思います。

しかしこれは、後付けの理由としか言いようがありません。2017年1月にトランプ大統領が就任し、翌2月に安倍晋三首相が首脳会談をしたところ、トランプ大統領からアメリカ製武器の大量購入を迫られます。安倍首相はアメリカから帰ってきた5日後、参議院本会議で、アメリカ製の武器を、よりいっそう購入することを宣言しました。

この宣言を受けて、この年の3月には、自民党の中に検討チームが出来て、ミサイル防衛システムを手厚くする提言を出しました。これを受けて、防衛省はイージス・アショアか、もしくはTHAAD(サード、イージス・アショアとPAC3の中間の性能)のどちらかを買う方針を出して、8月に小野寺五典防衛大臣が訪米してマティス国防長官と会って、イージス・アショアの導入を伝えます。そしてこの年の12月にイージス・アショア導入を閣議決定したのです。

つまり、安倍首相がトランプ大統領に武器の「爆買い」を迫られた結果、購入が決まったのであって、日本防衛に必要というのではなく、あくまでも安倍首相の政治案件として導入を決めたのです。

イージス・アショアは、2台配備するのに4664億円が必要でした。これはレーダーとシステムの値段で、迎撃に使うミサイルと発射機は別料金です。結局、すべてを合計すると1兆円近い「爆買い」を約束したということです。

このイージス・アショアについて、今年の6月15日に河野太郎防衛大臣が突然、配備の停止を言い出しました。その理由は、イージス・アショアから発射する迎撃ミサイルの推進装置のブースターを安全に落下させるためには、さらに2200億円の追加費用と12年の年月が必要だ、ということです。そして6月24日には、国家安全保障会議で配備中止を正式に決めました。

これを受けて、自民党の国防部会などで議論をして、イージス・アショアが持てないのだったら日本を防御できなくなるから、敵基地攻撃能力を持とうじゃないかということになり、8月4日に安倍首相に敵基地攻撃能力の保有を検討すべきとの提言を渡し、安倍首相が「前向きに検討する」と引き取って、敵基地攻撃の能力の保有について本格的に検討していくということになったわけです。

敵基地攻撃については、1956年に鳩山一郎首相(当時)が、弾道ミサイルが落ちてくるような時に座して死を待てというのが憲法の趣旨とは到底思えない、他に手段がない場合に限って、敵基地攻撃するのも専守防衛の範囲に入って合憲だという答弁をしています。この答弁を根拠に敵基地攻撃は合憲との考えが自民党内に広がっていったのです。

しかし、説明した通り、そもそもイージス・アショアは安倍首相の政治案件であって、国防の必要性から生まれたものありません。にもかかわらず、その配備中止をいい機会と捉えて、自民党が以前から希望していた敵基地攻撃能力の保有について、政府部内での議論が始まったのです。

11月には結論を得て、12月に改定される防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画のなかに、「敵基地攻撃」という名前になるかどうかわかりませんが、自衛隊が攻撃能力を持つと受け取れる内容が、おそらく書き込まれるだろうと思います。一方、野党は臨時国会の開会を希望しても自民党は開かない。その結果、政府と自民党だけで敵基地攻撃能力の保有が既成事実化していく。それが今の政治的な状況だと思います。

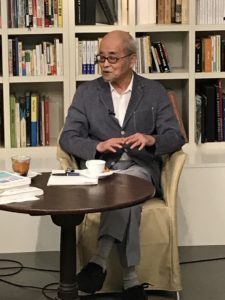

前田哲男さん(軍事評論家)

鳩山首相が敵基地攻撃論を是認したやりとりを、国会議事録で読み返すと、もともと彼は改憲論者なのです。現行憲法が改正されない限り、自衛隊は違憲だと主張していました。その人が首相になったので、国会で追及され、窮したかたちで、あの発言、つまり敵基地攻撃論が出た。それも「法理上」の応酬で、自衛隊の装備に関してではない。

それ以後、例えば1970年の第1回防衛白書では、「我が国の防衛は専守防衛を本旨とする、すなわち憲法を守り、国土防衛に徹するという考え方である」という、確立した見解が打ち出されました。今年度の防衛白書にも「専守防衛」という言葉が用いられているわけで、憲法と敵基地攻撃が相容れない概念であることは言うまでもありません。

つまり鳩山首相の言葉は、敵基地攻撃合憲論者たちが苦し紛れに、歴史を遡ってみたらそこに突き当たった国会答弁を、いま引きあいに出しているものでしかありません。

8月4日の小野寺検討チームの「提言」、また9月11日の安倍首相の「談話」をみても、専守防衛という考えは引き続き持つ、そして憲法にも反しない、国際法にも反しない、という3つの歯止めをしめしながら、しかし結論においては敵基地攻撃もあるんだということを強く匂わせています。

けれども、憲法と相いれない、専守防衛とは相いれないということは、すでに明白でありますし、1974年の国連の「侵略の定義に関する決議」でも、先制攻撃は、侵略の第一要件であると冒頭に掲げてあるわけです。「憲法にも反しない、専守防衛とも合致する」という言い方は、もうどうしようもないデタラメ、厚顔無恥な言い訳でしかない。

敵基地攻撃論が自衛隊の任務、装備、行動に反映されて起こりうること、それは完全な米軍戦略との一体化です。ミサイル防衛を接点とする敵基地攻撃戦略が自衛隊の政策に導入されると、日米両軍事組織は完全に一体化し融合しなければならない。

鳩山首相が敵基地攻撃論を是認したやりとりを、国会議事録で読み返すと、もともと彼は改憲論者なのです。現行憲法が改正されない限り、自衛隊は違憲だと主張していました。その人が首相になったので、国会で追及され、窮したかたちで、あの発言、つまり敵基地攻撃論が出た。それも「法理上」の応酬で、自衛隊の装備に関してではない。

それ以後、例えば1970年の第1回防衛白書では、「我が国の防衛は専守防衛を本旨とする、すなわち憲法を守り、国土防衛に徹するという考え方である」という、確立した見解が打ち出されました。今年度の防衛白書にも「専守防衛」という言葉が用いられているわけで、憲法と敵基地攻撃が相容れない概念であることは言うまでもありません。

つまり鳩山首相の言葉は、敵基地攻撃合憲論者たちが苦し紛れに、歴史を遡ってみたらそこに突き当たった国会答弁を、いま引きあいに出しているものでしかありません。

8月4日の小野寺検討チームの「提言」、また9月11日の安倍首相の「談話」をみても、専守防衛という考えは引き続き持つ、そして憲法にも反しない、国際法にも反しない、という3つの歯止めをしめしながら、しかし結論においては敵基地攻撃もあるんだということを強く匂わせています。

けれども、憲法と相いれない、専守防衛とは相いれないということは、すでに明白でありますし、1974年の国連の「侵略の定義に関する決議」でも、先制攻撃は、侵略の第一要件であると冒頭に掲げてあるわけです。「憲法にも反しない、専守防衛とも合致する」という言い方は、もうどうしようもないデタラメ、厚顔無恥な言い訳でしかない。

敵基地攻撃論が自衛隊の任務、装備、行動に反映されて起こりうること、それは完全な米軍戦略との一体化です。ミサイル防衛を接点とする敵基地攻撃戦略が自衛隊の政策に導入されると、日米両軍事組織は完全に一体化し融合しなければならない。

アメリカ軍が目指しているIAMD(統合防空ミサイル防衛)という戦略、つまり低軌道に偵察衛星を200から300個打ち上げて、中国、極東ロシア、北朝鮮の上空を間断なく見張りつつ、そういう監視体制の下で初めて攻撃ミサイルが発射できるという将来戦略と一体とならなければ機能しないような動きのなかに「敵基地攻撃論」は位置づけられている。

もう一点、敵基地攻撃が装備、武器のかたちで実現すると、必ず起こってくるのは米軍による核の持ち込み、つまり我が国の国是と言われる「作らず持たず持ち込ませず」の非核三原則が、少なくとも「持ち込ませず」に関しては消えてしまう「非核二原則」になる可能性が極めて高い。なぜなら、米軍の弾道ミサイルは「核つき」が前提だからです。

アメリカの戦略が21世紀の初頭までは、迎撃ミサイルに力を入れる、それはイージス・アショア配備が典型ですが、ルーマニア、ポーランドに置いてヨーロッパを守る、日本に導入させて中国に、とする迎撃が主だったのですが、トランプ政権成立後は極めて顕著に、昨年INF条約(中距離核戦力全廃条約)から離脱したその前後から、攻撃型に転換しました。

実際に、トマホークブロックⅣと言われる新しいタイプの地上発射型巡航ミサイルや地上発射型弾道ミサイルの実験を度重ねていますし、これを東アジアに置きたいということは、エスパー国防長官をはじめ、アメリカの要人の口から漏れています。

となると、イージス・アショアの代わりに、攻撃型の地上発射型巡航ミサイル、あるいは攻撃型弾道ミサイルが置かれる可能性が極めて高い。そうすると、非核三原則は崩壊することにならざるを得ない。

それから安保条約で明言された事前協議の条件として、「中・長距離弾道ミサイルの持ち込み」に関しては、必ず事前協議の対象とするということが約束されていますが、これも菅内閣がOKするとすればクリアされてしまう。

そういう日本の国是にも影響を及ぼしかねないような効果を持つものであるわけで、したがって、専守防衛に反することはもちろん、米軍戦略と自衛隊が完全に密着するという事態の結果、核に関する国是の崩壊をもたらすだろうということを、まず指摘したいと思います。

アメリカ軍が目指しているIAMD(統合防空ミサイル防衛)という戦略、つまり低軌道に偵察衛星を200から300個打ち上げて、中国、極東ロシア、北朝鮮の上空を間断なく見張りつつ、そういう監視体制の下で初めて攻撃ミサイルが発射できるという将来戦略と一体とならなければ機能しないような動きのなかに「敵基地攻撃論」は位置づけられている。

もう一点、敵基地攻撃が装備、武器のかたちで実現すると、必ず起こってくるのは米軍による核の持ち込み、つまり我が国の国是と言われる「作らず持たず持ち込ませず」の非核三原則が、少なくとも「持ち込ませず」に関しては消えてしまう「非核二原則」になる可能性が極めて高い。なぜなら、米軍の弾道ミサイルは「核つき」が前提だからです。

アメリカの戦略が21世紀の初頭までは、迎撃ミサイルに力を入れる、それはイージス・アショア配備が典型ですが、ルーマニア、ポーランドに置いてヨーロッパを守る、日本に導入させて中国に、とする迎撃が主だったのですが、トランプ政権成立後は極めて顕著に、昨年INF条約(中距離核戦力全廃条約)から離脱したその前後から、攻撃型に転換しました。

実際に、トマホークブロックⅣと言われる新しいタイプの地上発射型巡航ミサイルや地上発射型弾道ミサイルの実験を度重ねていますし、これを東アジアに置きたいということは、エスパー国防長官をはじめ、アメリカの要人の口から漏れています。

となると、イージス・アショアの代わりに、攻撃型の地上発射型巡航ミサイル、あるいは攻撃型弾道ミサイルが置かれる可能性が極めて高い。そうすると、非核三原則は崩壊することにならざるを得ない。

それから安保条約で明言された事前協議の条件として、「中・長距離弾道ミサイルの持ち込み」に関しては、必ず事前協議の対象とするということが約束されていますが、これも菅内閣がOKするとすればクリアされてしまう。

そういう日本の国是にも影響を及ぼしかねないような効果を持つものであるわけで、したがって、専守防衛に反することはもちろん、米軍戦略と自衛隊が完全に密着するという事態の結果、核に関する国是の崩壊をもたらすだろうということを、まず指摘したいと思います。

飯島滋明さん(名古屋学院大学教授・憲法学)

憲法学者の長谷部恭男さんが国会で「集団的自衛権」は憲法違反だと言ったとき、自民党の人たちは憲法学者が判断するんじゃない、最終的に判断するのは裁判所だと言っていたと思うんですけど、それがブーメランとして自民党に帰ってきているように思います。鳩山首相の敵基地攻撃論は、裁判所が合憲とお墨付きを与えたものではなく、単なる行政解釈にすぎません。

防衛白書によれば、相手から武力攻撃を受けたときに初めて武力を行使するというのが専守防衛なんです。しかし、敵地攻撃能力というのは、日本が攻撃されているわけでもないけれども、相手方が攻撃しそうだって段階で先に手を出してしまう。

そもそも専守防衛自体が憲法学上、正当化できないということは言わなくてはなりませんが、仮に専守防衛が認められるって立場に立ったとしても、敵基地攻撃能力は専守防衛と相いれないものだと言えます。

敵基地攻撃能力を保有するとなると、それに合った武器体系、装備体系が必要となります。果たして憲法9条の範囲と認められるのかと言いますと、これも明らかに認められないものに変わると思います。

自民党は、自衛のための必要最小限度の実力、これを超えるものが憲法9条で禁止された戦力だとして、これを超えないのであれば合憲、自衛隊は合憲だということを言ってきました。しかし、敵基地攻撃能力を持つとなると、この自衛のための必要最小限な実力というのを明らかに超えており、そうなると敵基地攻撃能力を持つということは憲法9条2項違反と言わざるを得ません。

射程距離が500kmもある「JSM」、射程距離が900キロもある「JASSM」、「LRASM」といったミサイルを持とうとしています。あるいは、いままで政府見解で持てないとしていた航空母艦にしても、例えば「いずも」は今年度中に空母化の改修などが行われ、「かが」についてもそういった改修がこの数年以内に行われる予定で、それらにF35Bというのを垂直離発着させる。こういったものを持つようになれば、世界中で自衛隊が攻撃できるようになってしまうわけです。

さらに、安保法制と重なることによって、実際に敵を攻撃する可能性が高まります。2015年8月の内閣法制局長官の答弁で、敵基地攻撃論の理論は、存立危機事態にも適用されると言っています。

安保法制によれば、日本が攻撃されてなくても、日本と密接な関係にある仲の良い国が攻撃されたとき、そのときに武力行使をしますよっていうのが、存立危機事態になります。

実際、自衛隊法76条1項2号に基づいて防衛出動もできますし、88条に基づいて武力行使も存立危機事態の段階でできることになります。

日本が攻撃されていないにもかかわらず武力行使しますということに加え、敵基地攻撃論が使えるって話になってしまうと、日本が攻撃されてもないのに先に攻撃してしまうというのが、現実問題として起こりうる。そうなれば、憲法9条1項で禁止された武力の行使、あるいは国権の発動たる戦争にあてはまり、憲法上正当化できる事態ではありません。

法的な話をしますと、そもそも先制攻撃というのは国際法違反だというのが当たり前の話になっていますが、それに加担する可能性というのが出てくる。

すでにいまの日米軍事協力というのは、日米安保条約でも正当化できない段階に入っています。安保条約改定を行った当時の人たちは、日本がアメリカの戦争に巻き込まれることはそれなりに恐れていたところがあります。米韓相互防衛条約、米比相互防衛条約、太平洋安全保障条約などでは共同武力行使領域が太平洋になっているのに対して、日米安保条約では「日本の施政の下」って限定されているんです。

なぜかと言いますと、日本が太平洋で戦うってことは認められないということで、相当抵抗して、日米安保条約では日本の施政下に限定するということになっているわけです。

しかしいまのままでは、日本の防衛に無関係にもかかわらず、海外に行って戦えるようになってしまいます。日米安保条約でも日本の施政下に対する武力行使しか認められていないにもかからず、どんどんアメリカのために先に攻撃することを可能にする法制度が作られつつあります。日米安保条約でも正当化できない武力行使が、行われる危険性があると思います。

憲法学者の長谷部恭男さんが国会で「集団的自衛権」は憲法違反だと言ったとき、自民党の人たちは憲法学者が判断するんじゃない、最終的に判断するのは裁判所だと言っていたと思うんですけど、それがブーメランとして自民党に帰ってきているように思います。鳩山首相の敵基地攻撃論は、裁判所が合憲とお墨付きを与えたものではなく、単なる行政解釈にすぎません。

防衛白書によれば、相手から武力攻撃を受けたときに初めて武力を行使するというのが専守防衛なんです。しかし、敵地攻撃能力というのは、日本が攻撃されているわけでもないけれども、相手方が攻撃しそうだって段階で先に手を出してしまう。

そもそも専守防衛自体が憲法学上、正当化できないということは言わなくてはなりませんが、仮に専守防衛が認められるって立場に立ったとしても、敵基地攻撃能力は専守防衛と相いれないものだと言えます。

敵基地攻撃能力を保有するとなると、それに合った武器体系、装備体系が必要となります。果たして憲法9条の範囲と認められるのかと言いますと、これも明らかに認められないものに変わると思います。

自民党は、自衛のための必要最小限度の実力、これを超えるものが憲法9条で禁止された戦力だとして、これを超えないのであれば合憲、自衛隊は合憲だということを言ってきました。しかし、敵基地攻撃能力を持つとなると、この自衛のための必要最小限な実力というのを明らかに超えており、そうなると敵基地攻撃能力を持つということは憲法9条2項違反と言わざるを得ません。

射程距離が500kmもある「JSM」、射程距離が900キロもある「JASSM」、「LRASM」といったミサイルを持とうとしています。あるいは、いままで政府見解で持てないとしていた航空母艦にしても、例えば「いずも」は今年度中に空母化の改修などが行われ、「かが」についてもそういった改修がこの数年以内に行われる予定で、それらにF35Bというのを垂直離発着させる。こういったものを持つようになれば、世界中で自衛隊が攻撃できるようになってしまうわけです。

さらに、安保法制と重なることによって、実際に敵を攻撃する可能性が高まります。2015年8月の内閣法制局長官の答弁で、敵基地攻撃論の理論は、存立危機事態にも適用されると言っています。

安保法制によれば、日本が攻撃されてなくても、日本と密接な関係にある仲の良い国が攻撃されたとき、そのときに武力行使をしますよっていうのが、存立危機事態になります。

実際、自衛隊法76条1項2号に基づいて防衛出動もできますし、88条に基づいて武力行使も存立危機事態の段階でできることになります。

日本が攻撃されていないにもかかわらず武力行使しますということに加え、敵基地攻撃論が使えるって話になってしまうと、日本が攻撃されてもないのに先に攻撃してしまうというのが、現実問題として起こりうる。そうなれば、憲法9条1項で禁止された武力の行使、あるいは国権の発動たる戦争にあてはまり、憲法上正当化できる事態ではありません。

法的な話をしますと、そもそも先制攻撃というのは国際法違反だというのが当たり前の話になっていますが、それに加担する可能性というのが出てくる。

すでにいまの日米軍事協力というのは、日米安保条約でも正当化できない段階に入っています。安保条約改定を行った当時の人たちは、日本がアメリカの戦争に巻き込まれることはそれなりに恐れていたところがあります。米韓相互防衛条約、米比相互防衛条約、太平洋安全保障条約などでは共同武力行使領域が太平洋になっているのに対して、日米安保条約では「日本の施政の下」って限定されているんです。

なぜかと言いますと、日本が太平洋で戦うってことは認められないということで、相当抵抗して、日米安保条約では日本の施政下に限定するということになっているわけです。

しかしいまのままでは、日本の防衛に無関係にもかかわらず、海外に行って戦えるようになってしまいます。日米安保条約でも日本の施政下に対する武力行使しか認められていないにもかからず、どんどんアメリカのために先に攻撃することを可能にする法制度が作られつつあります。日米安保条約でも正当化できない武力行使が、行われる危険性があると思います。

イージス・アショア断念に追い込んだ秋田・山口のたたかい

秋田県平和運動推進労組会議 議長 櫻田 憂子

河野太郎前防衛大臣が2020年6月、「イージス・アショア」配備計画の中止を表明してから4か月が経過した。この間、防衛省は、「イージス・アショアにかかる経緯について」(9月4日付)を発表し、装備に関する知見の不足や検討体制の不十分さがあったこと、地元説明の慎重さ・丁寧さに欠けたことなどを「計画失敗」の理由として振り返った。

そうした点においても、今回の計画撤回は「防衛省の自滅」の側面が強い。

しかし、自滅に追い込んだ背景に、山口県での「イージス・アショア配備計画撤回を求める住民の会」や山口県平和運動フォーラムの粘り強い防衛省要請等の闘い、県民の6割超が「反対」という世論を作り上げた秋田県内での闘いがあったことは間違いない。

幅広い闘いをつくり出した平和センター

秋田県における闘いの特徴は、私たち秋田県平和センターの闘いのみならず、候補地とされた新屋演習場に最も近い住民自治組織の反対運動、統一自治体選挙や参議院選挙における闘い、各級議会での攻防、徹底してこの問題を追及した地元紙の踏ん張り、他の市民団体の闘い、「新屋への配備反対」の一点で連帯し取り組んだ県民署名運動など、それぞれの闘いが相乗効果を成して県民世論が形成され、防衛省の決定を引き延ばし、自民党や防衛省関係者に「新屋への配備は無理」と言わしめたことにある。その中で、私たちが果たした役割は次のように整理することができる。

導入計画が閣議決定された2017年12月から18年前半、私たちはイージス・アショア計画の問題点や危険性を世論に訴えることに全力を注いだ。平和フォーラムに協力を依頼し、国会請願署名に取り組んだのもちょうどこの頃であった。一方で、住民の思いに寄り添った運動を提起し、県内での住民や野党議員との連携を模索し、住民と議員を迎えての意見交換会などに取り組んだ。

また、平和フォーラムや山口県平和運動フォーラムと連携し、防衛省交渉や国会議員要請にも力を注いだ。立憲民主党や国民民主党におけるイージス・アショア配備計画に対する方針が定まっていない中で、2度3度と議員要請を行い、2018年12月の要請行動では、野党のほとんどが配備計画反対を表明するなど手応えを感じる取り組みとなった。

2018年7月には、地元住民の自治組織である「新屋勝平地区振興会」がイージス・アショア配備計画反対を決議する。私たちは彼らの活動を支援し、請願提出などの議会対策や、学習会・フィールドワークなどを連携して取り組んだ。2019年4月の秋田県議会選挙秋田市選挙区で社民党公認候補が躍進を果たしたのは、そうした運動が地元住民に受け入れられ、信頼を勝ち得たからではないか。

2019年2月には、市議会議員の呼びかけで県民との対話型の意見交換会を開催したが、企画・運営は私たちが担当した。その時点でイージス・アショアに反対する国会議員、県議会議員、市議会議員と地域住民、市民団体等のゆるやかな連携が完成し、7月の参議院選挙で、その輪が県内の隅々まで広がっていった。10月から実施した県民署名では、多くの人が呼びかけ人となって署名活動に奔走した。その県民署名が秋田市議会を動かし、計画撤回を求める請願・陳情と意見書の採択に至った。

一方、山口県の住民の会は、専門家集団である「科学者の会」と連携し、学術的見地から防衛省を追い込んでいった。住民の会代表の森上雅昭さんは、立憲フォーラムが主催した11.19院内集会で「秋田に続け」とおっしゃったが、ブレない視点で最終打を打ち込み、計画停止をもぎ取った。こうして、私たちの闘いは一つのピリオドを打ったのである。

地域住民とともに平和をつくる

しかし、計画停止の直後から、イージス・アショア配備の代替案とともに「敵基地攻撃能力」の保持の検討が始まった。住民の反対や、能力・費用対効果の面でリスクの高いイージス・アショアに見切りをつけ、専守防衛を逸脱したより危険な領域に金を注ぎ込もうとしている。

これらに対し、イージス・アショア配備計画撤回の闘いの教訓をどう生かすのか。その答えは簡単ではないが、私たちは、生活のすぐそばに「基地」があることの不安を自分事として考えることができた。日米安保や防衛協力体制の推進が、いかに危険なものであるかを学習することもできた。そして何より、住民とともに闘うことの大事さを知った。一度は追いやった武器が、違う形で再び誰かの生活や平和を脅かすこととなってはならない。闘いを過去のものとせず、自分事としてこれからの問題に立ち向かっていきたい。(さくらだ ゆうこ)

海洋汚染を起こしかねない「馬毛島軍事基地化反対」

鹿児島県護憲平和フォーラム 事務局長 磨島昭広

馬毛島は、西之表市街から西に12キロに位置し、1951年の緊急開拓事業で開拓団が入植し、59年には528人が居住してサトウキビ栽培や酪農、トビウオ漁やトコブシ漁で生計を立てていましが、水源に乏しい土地から80年には島民が次々に島を離れ、今では、北海道の渡島大島に次いで2番目に大きな無人島となりました。

馬毛島の買収の歴史は、1974年に平和相互銀行が馬毛島開発株式会社を設立して島の大半を買収したことに始まり、レジャー施設、石油備蓄基地の候補地や95年にタストン・エアポート社(当時の立石建設・立石勲社長)が馬毛島開発を買収し、西之表市の公有地である市道と旧学校地を除く99.6%を所有してからは、日本版スペースシャトル (HOPE)の 着陸場や使用済み核燃料中間貯蔵施設誘致などの構想がありましたが、実際の開発は進まず、わずかに採石事業が行われてきました。この立石社長については、法人税の脱税で、2011年6月に有罪判決を受けるなど問題が多い人物で、ほかにも3つの裁判を抱えています。

馬毛島が米軍FCLPの候補地に浮上

馬毛島の名前が全国的に浮上したのは、2007年に在日米軍再編成のうち、硫黄島に代わる米軍空母艦載機陸上空母離着陸訓練 (以下、FCLPという) に利用する可能性が報道され、2011年6月のワシントンで開かれた日米安全保障協議委員会(2プラス2)の中で「FCLPの恒久的な施設として使用する」とFCLPの移転候補地として明確に「馬毛島」を明記してからです。滑走路が300m程度しかない空母艦載機のパイロットは、夜間離着陸訓練が義務づけられているほか、練度維持のため一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があります。空母入港中には甲板上での離着陸訓練が出来ないため、陸上基地の滑走路を空母に見立てて昼夜を問わずFCLPが行われます。複数の機体が旋回しながらタッチアンドゴーを繰り返すため、周辺には凄まじい轟音が響き渡り、爆音被害をもたらします。

日米両政府の合意を受けて、熊毛地区の1市3町(西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町)の議会は反対決議を可決した経過があります。現在は、反対する西之表市民で結成した「馬毛島への米軍施設に反対する市民・団体連絡会」を「鹿児島に米軍はいらない県民の会」が中心となり種子島・屋久島・大隅地区をはじめ県内全域で、反対活動を展開しています。

2020年8月には、山本朋広防衛副大臣が鹿児島県庁と西之表市を訪れ、自衛隊と米軍が共同使用する「馬毛島における施設整備」との文書を示して説明を行いました。塩田康一鹿児島県知事は「具体的な説明に欠けており、もっと議論が必要」と応え、八板俊輔西之表市長は、10月に入って「馬毛島FCLP建設に反対する」ことを正式に表明しました。

有害物質は黒潮にのって

掲載の新聞記事は、鹿児島大学水産学部の小針統准教授らの研究グループが発表した記事で、この研究は、鹿大水産学部をはじめ九州大学・愛媛大学・東京大学・東京海洋大学・東北区水産研究所・北海道大学との共同研究で、黒潮が豊穣の海であることを証明しました。黒潮は、東シナ海を北上し、トカラ海峡から太平洋に入り日本近海の多くの漁場に豊かな恵みを提供しています。もし「馬毛島」に軍事基地が建設されれば、沖縄の普天間・嘉手納基地で起こったような有害物質流出で、海洋汚染を引き起こし、食物連鎖に影響を与えることが予想されます。基地ができてからでは、遅いのです。

この事実を全国の皆さんに知っていただき、地元の漁業者への周知をお願いします。(まじま あきひろ)

木更津基地がオスプレイの一大拠点に

護憲・原水禁君津、木更津地区実行委員会 原田 義康

多くの反対の声を無視し「暫定配備」強行

本年7月10日、150名あまりが反対の声を上げる中、陸上自衛隊が導入したオスプレイの第1号機が陸上自衛隊木更津駐屯地に着陸した。2号機は16日に飛来。当初1号機は6日に飛来してくるとしていたが、悪天候でこの日となった。2号機も当初の10日が16日に変更された。風に弱いといわれるオスプレイを象徴するような初飛来となった。

そもそも防衛省は陸自オスプレイについては、佐賀空港への配備を予定していたが、有明海漁協等との話し合いが膠着状態になっていた。そこへ昨年12月25日、それまで「定期整備もままならないのに、配備など話しにならない」と言っていた渡辺芳邦木更津市長が防衛省に赴き、佐賀空港建設に5年を要したというだけの、全く根拠のない暫定配備期間を5年以内とするなどの条件を提示し、河野太郎前防衛大臣が「努力する」と答えたことで、一転配備への協力表明行うという助け船を出した。その前段の12月、木更津市議会では、5年以内の配備を求める意見書を防衛大臣に提出した。市議会でオスプレイに反対する議員は24名中4名のみで、多くの議員は暫定配備を早く受け入れ、特定防衛施設周辺整備調整交付金等を増額させようという、市民の暮らしの安全よりも金や物を取ることを優先する、あさましい思惑がある。

こうした動きを察知した地元でオスプレイ反対を訴える、「オスプレイ来るないらない住民の会」は他団体と共催で昨年12月1日に2000名あまりが結集し「オスプレイ暫定配備反対県民大集会」を開催した。また年開け以降4月からは首相、防衛大臣宛と木更津市長宛の署名運動を開始。首相、防衛大臣宛の署名は平和フォーラムの協力要請もあり、全国の労組、平和運動センターから32万筆を超える署名が短期間に集まった。住民の会では6月5日に1万筆、7月9日には24万筆の署名を携え、配備反対を求めて防衛省交渉を行った。しかし、防衛省は「オスプレイはCH-47と比べても速度は2倍、航続距離で3倍ある優れた飛行機だ。配備を見直すつもりはない」と言ってのけた。また木更津市も1万筆余りの署名を提出して行われた住民の会との交渉で「協力をやめるつもりはない」と臆面もなく答えた。コロナ禍で国民の多くが雇用、生活を脅かされ、あらゆる行動の自粛を求められている中、既定路線を強行する防衛省の姿勢は、沖縄の辺野古新基地建設に端的に示されているように、民意など一顧だにしない政府の姿勢、そしてそれに追随する自治体の対応に、憤りさえ覚える。

オスプレイの定期機体整備に新たな展開

一方、2017年2月から木更津駐屯地で始まった普天間基地オスプレイの定期整備は、当初の「1機あたりの整備期間は3、4か月」という説明に対し、1機目は25か月、2機目は19か月かかって終了した。現在2機が整備をしているが、整備が始まって3年8か月も経過しているにもかかわらず、未だ2機しか整備が終わっていないという状況にある。そこに本年5月に米軍から新たな整備計画が発表された。それは現在のSUBARUによる定期整備は2020年度までで、その後に整備する企業を本年7月に改めて公募する。公募の条件は普天間から1000マイル以内の基地で、一度に10機整備できるようにする。1機当たりの整備期間は1年4か月とし、2023年からは米空軍オスプレイCMV-22の整備も行うというものだ。これらは千葉県や木更津市には事前説明すらなかった。

11月以降陸自オスプレイの教育訓練が開始され、その後17機が配備されると、房総半島全域はもちろん、関東全域、日本全土で陸自オスプレイが飛び回ることが想定される。そこに米海兵隊、米海軍のオスプレイの定期整備が行われるとなれば、木更津基地が日米オスプレイの一大拠点と化してしまう。加えて、「5年の暫定配備」など防衛省にとって何ら拘束力はなく、安全保障環境が変わったなどと理由をつけて、恒久配備へとつなげていく懸念は大きい。

なぜオスプレイはこれほど嫌われるのか。それは紛れもなく安全性に欠く類いまれな構造的欠陥機であるからだ。県内でも木更津市以外の木更津基地周辺3市長を始め、飛行が予想される習志野駐屯地周辺の3市長が連名で、防衛省に説明や情報提供を求める要望書を提出している。私たちは、日米の軍事一体化を許さないとともに、何よりも人々の暮らしと安全を守るために、オスプレイの整備拠点廃止、陸上自衛隊オスプレイ導入中止に向けて、全国のオスプレイ反対、反基地の取り組みに学び、連帯して、一層取り組みを強めていかなければならない。(はらだ よしやす)

〔本の紹介〕『元徴用工和解への道』

内田 雅敏 著 (ちくま新書)

アジア・太平洋戦争中に日本で強制労働をさせられた韓国人の元徴用工4人が、雇用者であった新日本製鐵に損害賠償を求めた訴訟で、2018年10月30日に韓国の大法院は、原告の主張を認め、新日本製鐵に対しひとりあたり1億ウォン(約1,000万円)の損害賠償を命じました。この判決を受け日本政府は、「1965年の日韓基本条約・請求権協定で解決済」と、裁判当事者の企業よりも声高に批判をしました。弁護士として、中国人強制連行・強制労働問題で、受難者と企業との和解交渉を成立させた著者は、その経験から、韓国人元徴用工問題解決の鍵はこのあたりにあると指摘します。日本は国交正常化時に植民地支配の責任を認めませんでしたが、法のないところでも条理に従った判断が和解を可能にし、裁判でだめだから和解交渉ということではなく、歴史の問題は和解によって解決していくことに積極的な意味を持ちうるのではないかと説きます。

花岡事件の和解が西松建設和解につながり、さらに三菱マテリアルでは、花岡・西松をはるかに超えた和解が成立しています。≪加害者は忘れても、被害者は忘れない≫、歴史問題の解決のためには、被害者の「寛容」と加害者の「節度・慎み」が不可欠で、私たちはこのことを肝に銘じて、加害の事実と向き合い続けなればならない。隣国すべてが友人になることが究極の安全保障で、歴史問題の解決こそが日本の安全保障につながると、著者は繰り返し訴えます。重いテーマの本書ですが、心が熱くなるエピソードも多数紹介されています。建設当時の発電所が現在も稼働していると知った遺族のひとりが「父たちが造ったこの発電所を末永く使ってほしい」と、案内の中国電力の担当者に話しかけ、担当者は即座に「はい、大切に使わせていただきます」と答えたという話もそのひとつです。

先日、都内大手老舗書店の新書コーナーにこのタイトルが平積みされていました。長く書店で働いてきた経験では、出版日から1箇月を過ぎても新刊として平積みになる書籍はなかなかありません。このことはこの本の関心の高さを示しているものだと思います。いま人権擁護と社会正義のために闘う弁護士は200人にひとりの割合だそうですが、弁護士としての通常業務の他に、戦後補償問題、靖国問題などに率先して取り組み、行動している、闘う内田弁護士の最新刊です。お薦めの1冊です。(市原 まち子)

民主主義へのあからさまな攻撃!戦前に戻すな

WE INSIST!

1930年2月、「天皇機関説」(注)を主張する憲法学者の美濃部達吉貴族院議員を、菊池武夫貴族院議員(予備役の陸軍中将)が、政党や軍部、国粋主義者の支持の中で、「皇国ノ国体ヲ破壊スルヨウナモノ」として国会で攻撃し、美濃部を辞任に追いやった。いわゆる天皇機関説事件だ。岡田啓介内閣は、2度の国体明徴声明を発出し、統治権は天皇にあるとして「天皇機関説」を排除した。「天皇機関説」は、ドイツの学説を基に、明治憲法の下での政治体制を説明する一般的な学説だった。その結果、立憲主義に基づく統治理論は否定され、「天皇は、陸海軍を統帥する」とした明治憲法第11条と相俟って、軍部独裁に途を開くこととなった。戦前は、様々な思想弾圧、学問の自由への弾圧があった。大逆事件や滝川事件は有名だが、その他様々な思想弾圧が日常のように行われていった。権力にあらがい戦争に反対する声は、暴力によってかき消されていく。戦後憲法は、そのことへの反省に立っているのではないか。

成立間もない菅内閣は、あろうことか独立した機関とされる「日本学術会議」の人事に介入し、会が作成した会員推薦名簿にある6人の任命を拒否した。あからさまな学問への攻撃であり、民主主義への真っ向からの挑戦だ。6人は、戦争法や共謀罪法など安倍政権の暴挙に抗議の姿勢を示してきた。菅首相は、任命拒否の理由を明らかにしないが、批判が理由なのは明白だ。気に入らないから排除する、戦前と同じ途に入らんとするのか。

この姿勢が、共謀罪法と一緒になったらと思うと背筋が寒くなる。批判されることのない政治は、政治とは言えない。批判を受け入れ、議論を重ねる姿勢が政治家に必須ではないか。安倍政権も菅政権も、懐の狭い、知恵の浅い政権にしか見えない。法を無視し力で意を通そうとするのは、暴力団まがいだ。将来の社会から、「あの時に」とのそしりを受けないようにしなくては。(藤本 泰成)

(注)天皇機関説とは、天皇は、統治権を持つ国家の最高機関として内閣などの輔弼を受けて統治権を行使するとするもので、統治権は天皇にあるとする天皇主権説と対立するもの。来年1月22日発効!

核兵器禁止条約発効実現へ

核兵器禁止条約を批准した国・地域が10月14日現在、47ヶ国になり50に達しようとしてます。世界は核兵器廃絶という希望へ大きく前進することとなります。被爆者の強い思い、核兵器廃絶にとりくむNGOの努力、核兵器に頼ることなく自国の安全保障と世界の平和を求める各国政府の決断の成果です。

しかし、核兵器保有国や日本など他国の核の傘の下にある国は、条約に反対しています。

菅首相は、9月26日の国連総会でビデオ演説し「現実の安全保障の観点を踏まえていない」として、これまでの政府の姿勢を基本に核兵器禁止条約には触れませんでした。米国は、イラン核合意を破棄し、そしてINF条約も破棄しました。来年2月には期限を迎える新戦略兵器削減条約(新START)の交渉も、暗礁に乗り上げようとしています。唯一の戦争被爆国として、核兵器をもたず、つくらず、持ち込ませずとする非核三原則に抵触する事態もおきかねない状況です。

原水禁は、連合、KAKKINとともに、「核兵器廃絶1000万署名」にとりくみ、日本政府に核兵器禁止条約の批准を求めるとともに、核兵器廃絶を訴えてきました。8月9日には、長崎において中満泉国連事務次長・軍縮担当上級代表に、800万を超える署名を手交しました。(写真)中満泉事務次長は、核兵器廃絶という目標は「日本も共有しているはず」と述べています。今年の長崎平和祈念式典の平和宣言は「核兵器の恐ろしさを経験した国として、1日も早く核兵器禁止条約の署名・批准を実現するとともに、北東アジア非核地帯の構築を検討してください。『戦争をしない』という決意を込めた日本国憲法の平和の理念を永久に堅持してください」と日本政府と国会議員に訴えています。

原水禁は、核兵器禁止条約が発効という結節点を見すえ、平和を愛するすべての人々と、核兵器廃絶・平和構築にむけて、全力でとりくんでいくことを改めて確認します。